Saggio pubblicato in «Rivista di Estetica», n.s., 21 (3/2002), anno XLII, pp. 24-48, ©Rosenberg e Sellier

In memoria di Francisco Varela (1946-2001)

Cervello e autocoscienza. La mente tra neuroscienze e fenomenologia

di Franco Bertossa e Roberto Ferrari

Per iniziare, ci proponiamo di portare l’attenzione a due livelli di ciò che sta accadendo in questo istante. Il primo è quello descrivibile in termini di carta e inchiostro, di onde luminose, di retina, nervo ottico e corteccia striata, di funzioni cerebrali e di calcoli mentali; sono i diversi canali della conoscenza oggettiva, che possiamo chiamare collettivamente il terzo canale perché osservabile anche su un lui, un altro uomo, in terza persona.

L’altro livello è quello soggettivo dell’attuale star entrando in contatto con le parole, starne capendo i significati, star generando altri significati, interrogativi e perplessità. Lo chiameremo il primo canale perché riceve solo in prima persona, io. Possiamo sintonizzarci fin da subito anche su di esso: basta ruotare l’attenzione di 180° e chiederci come facciamo a sapere di essere coscienti ora.

1. Il massimo grado di complessità della materia

Il cervello che ognuno di noi in questo momento sta utilizzando è un organo elettrico di tessuto bianco e grigio, pesante poco più di un chilo. È racchiuso da una scatola ossea molto solida, dotato di estesi input sensori, e – soprattutto nella nostra specie – di molte aree dedicate esclusivamente all’associazione degli stimoli e dei dati in memoria. Il luogo di massima complessità e integrazione delle capacità associative è la corteccia, uno strato così sottile che se comparassimo il cervello alle mani, la corteccia sarebbe il paio di guanti di lana grigia che le ricopre; ma è estremamente convoluta, fino a coprire la superficie di oltre un metro quadro.

Questa sostanza nervosa concentrata unifica l’organismo animale molto più di quello vegetale, lo mette in condizione di muoversi, e di sentire e reagire rapidamente.

I 100 miliardi di neuroni che lo compongono sono cavi elettrici vivi e intelligenti, ognuno capace di modulare e processare il segnale che lo attraversa. Si connettono ciascuno a 1.000-10.000 altri neuroni, fino a dare un numero di possibilità combinatorie spaventoso, superiore a quello delle particelle atomiche dell’intero universo.

Ogni cervello umano è la massima complessità esistente in natura, e una sfida aperta da decenni per la scienza. Come tutte le terre di frontiera della conoscenza, la scienza del cervello è studiata da pionieri intrepidi che producono coraggiose teorie, ma presenta ancora enormi distese selvagge e inesplorate, costellate di abissi vertiginosi per la razionalità. È senz’altro un’area di ricerca di assoluta avanguardia, quella che oggi riceve i maggiori finanziamenti dopo le biotecnologie mediche e le armi.

2. Materia che sa di sé

Il motivo è presto detto: da queste celluline allungate e intrecciate non esce un secreto ghiandolare o energia metabolica. Ne escono sentire, pensiero, significati, comprensione: gli atti della coscienza.

Un fegato, che è formato da solo 100 milioni di cellule, non produrrebbe coscienza anche se fosse connesso con altri 1000 fegati.

Il fenomeno della coscienza è da tenere distinto da quello della mente in generale (intesa più come le funzioni mentali del ricordare, calcolare, percepire, ecc.): solo da 10-15 anni la coscienza è studiata in campo scientifico, ma l’interesse intorno all’argomento è enorme, al punto che l’ultima edizione del congresso biennale di Tucson Towards a Science of Consciousness ha visto 100.000 partecipanti.

Essere coscienti è un fatto empirico che presenta evidenti manifestazioni cerebrali e comportamentali, osservabili in altre persone su quello che abbiamo chiamato il “terzo canale”. Per questo abbiamo detto, seguendo l’assunto scientifico, che il cervello produce la coscienza, e lo scopo delle neuroscienze è capire come questo avviene.

Ma non è solo un fatto empirico-oggettivo: è anche l’unico fenomeno dotato di un accesso diretto molto particolare, quello soggettivo-esperienziale.

Per la fisica, la biochimica, la neurofisiologia, non c’è niente di simile all’esperienza del sentire o del capire, ma solo meccanismi cellulari che associano ed elaborano percezioni. Visto “da dentro” ciascuno sa che non è così, sa che ha una mente cosciente, capace di sentire e capire: queste sono realtà empiriche – vale a dire fatti – anche se non oggettive. Se proviamo – per un sano e scientifico spirito scettico – a negarle, vedremo sul primo canale la coscienza all’opera: se ci diciamo «non sono cosciente», «non capisco ciò che dico»… non otterremo che di confermarle.

Il cervello osservato sul terzo canale è un prodigioso pezzettino di universo che guarda se stesso, un’ipertrofica estrusione della materia nervosa, dell’energia bioelettrica, delle informazioni che viaggiano lungo gli impulsi di rete. E – apprezzabile solo sul primo canale – porta in sé il seme del saper di sé, del cogliersi.

Questo protendersi oltre se stesse di materia, energia, informazione, si coglie esistente e reale, e coglie tutto il resto. È la massima sfida alla conoscenza scientifica, perché in questo campo di ricerca ciò che la scienza vuole conoscere è il principio conoscitore, conoscitore anche di sé. Autocoscienza.

3. Immagini della mente in azione

Le neuroscienze studiano la mente osservando e sperimentando l’oggetto cervello. Operano in terza persona su di un lui: una cavia, un paziente, una simulazione al computer. Isolano dal cervello tante diverse funzioni (percepire, ragionare, ricordare, calcolare, emozionarsi) che sono realizzate da meccanismi e processi biochimici e/o informatici. Cercano di capire i dettagli del loro funzionamento allo scopo di riparare le lesioni cerebrali, di supplire agli scompensi biochimici e alle disfunzioni elettriche, come per esempio nel caso dell’epilessia.

Nel contempo l’intelligenza artificiale cerca non di curare, ma di replicare la mente: ipotizza algoritmi cognitivi alla base delle computazioni della rete nervosa e produce menti artificiali che emergono da interazioni tra milioni di sub-agenti, simili a quelle delle colonie di insetti sociali, autentiche menti collettive distribuite e prive sia di centri ordinatori che di rappresentazioni[2].

Fin qui è onesto lavoro da ingegneri.

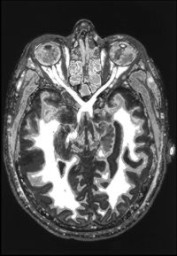

La scienza incontra un grosso ostacolo quando passa dallo studio delle funzioni cognitive all’esperienza cosciente, anche se lo sforzo intrapreso è immenso. Attualmente il campo di maggior importanza è quello della ricerca dei correlati neurali degli eventi mentali: i paragrafi Materiali e Metodi – che nei lavori scientifici seguono l’Introduzione e precedono Risultati e Discussioni – si sono arricchiti di nuovi strumenti che forniscono sofisticate immagini del cervello in azione, dotate di un potere altamente suggestivo, come le tecnologie PET, SPECT e fMR.

Grazie ad esse si è riusciti a riportare il percepire e il ricordare – ma anche il contemplare e il pregare[3] – all’attività di precise aree corticali interconnesse. Poi ci sono i dati provenienti dalle stimolazioni della corteccia a cervello scoperto: i pazienti, svegli, sono “pizzicati” in aree specifiche da microscariche elettriche, e riferiscono di rivivere scene-flash ed episodi di molti anni prima[4]. Impressionanti sono anche le prove empiriche di sincronizzazioni alla frequenza di 40 Hertz dell’attività di gruppi di cellule distanti tra loro, che risuonano insieme nel momento preciso in cui riconosciamo un volto o fondiamo tutti i dati percepiti in una scena unitaria[5].

Dati così precisi e replicabili spingono molti a concludere che tutte le riflessioni dei secoli passati sulla mente siano solo un’accozzaglia di vaghi e inutili sofismi.

Queste prove oggettive vanno a sostenere fortemente il nuovo paradigma delle neuroscienze, secondo il quale non solo le funzioni cognitive, ma anche la mente cosciente – io, il mio sentire e capire – non sono nient’altro che (ovvero sono totalmente e sufficientemente spiegati da) a bunch of neurons, un ammasso di neuroni, secondo una celebre e provocatoria formulazione[6]. Nel caso di altri filoni scientifici di ricerca, non siamo nient’altro che un ammasso di calcoli e operazioni logiche, o un ammasso di adattamenti determinati dall’evoluzione e dalle esperienze, o un ammasso di informazioni contenute nei geni.

Ma anche senza arrivare a queste ipotesi radicali, è senz’altro indiscutibile che – in terza persona – è perlomeno necessario avere un cervello per manifestare qualunque tipo di evento mentale. Questo anche perché le sostanze chimiche e le lesioni cerebrali sono in grado di modificare gli stati mentali in modo drammatico e decisivo.

4. Pillole per la mente

Le prove più incisive dell’emergenza della mente dall’intrico dei neuroni vengono, oltre che dalle già citate immagini dell’attività cerebrale, dallo straordinario effetto che hanno su di essa le sostanze chimiche psicoattive, dall’alcool (Freud affermava che «il super-io è solubile in alcool») alle droghe, ai farmaci per la mente che hanno ormai conquistato la fetta più consistente del mercato farmaceutico dei paesi occidentali.

L’umore, lo stato d’animo cambiano sotto l’influsso di determinate sostanze chimiche che fanno vedere il mondo in un altro modo. Grazie a opportuni dosaggi di molecole chimiche, chi soffre di alterazioni biochimiche può ritrovare un equilibrio; chi non è in grado di controllare uno stato difettoso del sistema nervoso può rendere la sua condizione più sopportabile.

Si diffonde sempre più l’opinione che questi metodi siano più efficaci e infinitamente meno costosi delle terapie verbali che la psicoanalisi e la psicologia – oggi in grande regresso nella considerazione degli scienziati cognitivi, soprattutto americani – hanno proposto per tutto il ‘900.

Non si può negare l’evidenza sperimentale degli effetti chimici sul cervello. In terza persona, su un paziente, la materia è in effetti il solo costituente della mente. D’altro canto, è senz’altro vero che se andiamo a cercare la mente cosciente nelle sostanze chimiche del cervello e nelle connessioni tra neuroni, troveremo solamente dei meccanismi nervosi e null’altro, simili ai meccanismi di un fegato.

Allora portiamoci un attimo sul primo canale, anche se ci sembra vecchio, scontato, sempre lo stesso palinsesto e le stesse facce… A molti di noi sarà capitato di bere un bicchiere di troppo, e alcuni avranno fatto uso di pillole o rimedi psicoattivi. Qualcuno sarà andato anche oltre. Una pillola ha il potere di cambiarci qualcosa dentro, ma chiediamoci cosa cambia, e cosa non cambia.

Cambia il contenuto dell’esperienza cosciente. Cambiano le sensazioni, le concezioni e le ideazioni, a volte nei modi più fantasiosi. Ma non cambia – e qui ognuno può fare la sua verifica personale sul primo canale – la struttura dell’esperienza che procede attraverso il sentire, il domandarsi e il capire. Così come non cambia l’esperienza di me stesso: non di cosa sono – perché potrei impazzire e sentirmi Napoleone o un cavallo – ma di un “punto di vista” unico e che mi riguarda.

A meno che non perdiamo completamente coscienza, come nel caso delle anestesie, che possiamo considerare come un lungo e profondo sonno senza sogni né ricordi, in cui la riflessione della coscienza su di sé – in prima persona – letteralmente non si pone.

Le pillole possono simulare l’energia psicofisica che siamo soliti associare a certi stati d’animo, spesso senza che vi sia quanto di significativo normalmente li accompagna. Così ci si ritrova euforici, tranquilli o equilibrati senza vivere nulla collegato a quei sintomi. Allo stesso modo si possono stimolare elettricamente i muscoli intorno al cuore e provare un sobbalzo, identico all’emozione di paura per un pericolo in automobile, per una frenata improvvisa, ma vuoto di significato. Si può mangiare troppo e provare un forte disturbo alla bocca dello stomaco, ma non ha certo il significato che Sartre descrive ne La Nausea.

La psicofarmacologia può cambiare l’umore che ci attraversa. Esso può essere amplificato, calmato, colorato dall’ambiente chimico che le molecole dei neurotrasmettitori, dei farmaci o delle droghe creano; si modifica così lo stato d’animo (tristezza, entusiasmo, ansia, irrequietezza, esaltazione, inerzia, tranquillità) che si accompagna al vivere le nostre esperienze, cambiano i sintomi. Inoltre, manipolando lo stato chimico del cervello possono essere favorite, o permesse, anche certe emozioni, sensazioni quasi esplosive che veicolano significati improvvisi: paura, sorpresa, gioia, collera, stupore. E forse è possibile che, come per un elisir d’amore, cambino anche significati che ci sembrano stabili come amicizia, affetto, antipatia, rispetto, mancanza, sofferenza, quando cambiano le sensazioni che li accompagnano.

Il confine è veramente difficile da tracciare, perché in certi casi – per esempio nelle tradizioni in cui l’uso rituale di droghe serve ad accedere a stati di coscienza rivelatori – è anche possibile che siano influenzati sentimenti ed emozioni, e che i significati delle cose si trasformino. Ma forse questo esempio non è adeguato per noi occidentali, perché queste esperienze hanno una possibilità di essere significative, e non solo suggestive, solo se chi le vive si trova all’interno di tradizioni molto radicate (sono comunque significati quasi sempre mitici e non filosofici, quelli che ne emergono). Non si possono certamente affiancare alle esperienze di “trance” e “viaggi” così diffuse nel mondo occidentale, in cui restano solo al livello di sensazioni forti e spesso distruttive. A volte capita di ascoltare la punta di compiacimento con cui vengono raccontate queste esperienze, e di riflettere su quanto la ricerca di sensazioni sia per noi esseri umani lo strumento principe per riempire un senso di vuoto, che non sempre riesce a diventare domanda e ricerca.

Per tornare al centro di noi stessi basta precisare la domanda: non «come cambia?», ma «cosa cambia, e cosa no?».

In qualche caso, nelle esperienze più alteranti, forse possono scomparire l’io, la personalità, il mondo conosciuto e i riferimenti; possono presentarsi scenari e sensazioni inusuali e intensissime. Cambiano le modalità. Ma non scompare mai l’essere presenti a quell’esperienza, il rendersene conto: qualunque cosa succeda, ci vuole un aliquis che ne faccia esperienza (e che la riporti quando essa termina, per esempio dicendo «si era dissolto ogni senso di io e di separazione»). Quello non cambia.

Per tornare alle pillole terapeutiche, il cui scopo è spesso non suscitare ma placare sensazioni sgradevoli: è dimostrato che il dolore dell’anima derivante da un lutto o da un abbandono può essere alleviato o privato del vissuto di angoscia, di oppressione, di insopportabilità che lo accompagna. Ma resta in noi il significato di mai più che ci trafigge.

5. Quando i circuiti sono danneggiati

Un altro settore delle neuroscienze ben divulgato e di grande impatto è quello che si occupa delle lesioni cerebrali. Quando a causa di incidenti, malattie nervose degenerative e ablazioni chirurgiche sono inattivate specifiche parti del cervello, si assiste alla degenerazione di funzioni precise: perdita o cambiamento dell’identità personale, di controlli emotivi, di memorie, di capacità intellettuali, di priorità di valori.

E sul primo canale? Probabilmente si tratta di perdite di funzioni simili a quelle di un organo o di un muscolo; certamente molto più coinvolgenti e sconvolgenti perché siamo molto più identificati con le nostre attività mentali che con il nostro corpo. Dopo il danno, dall’esterno sembra che toccando certi interruttori si accendano o meno certe attività coscienti, ma se ci portiamo sul primo canale, permane un residuo di sentire e di sapere, a meno di una particolare perdita di coscienza che si verifica nei casi di coma, di cui pochissimo si può dire dall’esterno, e anche dall’interno, poiché è disattivata la coscienza riflessa.

Come accade nei casi di danni cerebrali gravi o nelle persone con il cervello diviso chirurgicamente in due metà[7], nei lobotomizzati o negli anziani con degenerazioni nervose, queste persone restano coscienti; ciò che avviene è un crollo della loro capacità di distinguere percezioni e sentimenti, di immagazzinare o accedere a ricordi, di ragionare, rappresentare e concettualizzare. Queste funzioni non possono più scorrere in cavi e circuiti danneggiati, e diminuisce o si inattiva la loro capacità di processare informazioni, di riunirle in un contesto e di costruire una personalità socialmente adeguata.

Sul primo canale (anche se solo loro sono in grado di accedervi) possiamo ragionevolmente supporre che qualcosa al principio non cambi: queste persone sanno di sé e sono sensibili, capaci di domande, in grado di intendere anche se in modo distorto o incompleto. Vivono comunque un’esperienza, anche se solo di “qualcosa che non va”. Che nel tempo queste condizioni stabili vadano a modificare i significati che si vivono, è comprensibile. Forse all’inizio risulta stranificante non avere più gli stessi gusti o lo stesso senso morale, ma dopo un po’ – a volte rapidamente e inconsciamente – ci si accasa in questa nuova mente.

6. Ridurre la coscienza per spiegarla

L’impressionante capacità che le alterazioni nervose e biochimiche hanno di cambiare panorama al nostro mondo ci spinge a chiederci cosa sia l’uomo; e, sul primo canale, cosa sono io.

Sono una macchina di vita che accende le sue aree funzionali e le sincronizza secondo i compiti che deve svolgere? Sono un programma biochimico riscrivibile a piacere da nuove molecole? Un delicato wetware che si snatura in seguito a urti e malattie?

Restando sul terzo canale è difficile dire qualcosa di certo. Indubbiamente potremo spiegarci sempre meglio come la chimica possa cambiare le sensazioni, gli umori, gli stati d’animo di cui facciamo esperienza. Potremo chiarire sempre meglio i congegni nervosi indispensabili per il percepire (non il sentire; il primo è il percorso nervoso di un’immagine percepita, il secondo il terminale che in me sente un quale, la sensazione fenomenica e qualitativa che provo davanti a quella immagine).

Potremo individuare i meccanismi cerebrali che ci permettono di processare dati (non di capire significati o domandarci), o di far emergere il senso di identità personale (non di io-autocoscienza, intesa come apertura sul mondo), meccanismi che se danneggiati non ci fanno più funzionare e a volte non ci permettono più di ritrovarci.

Questo in realtà è ciò che osserviamo in terza persona, mentre il sentire, il capire significati e il cogliersi come apertura sul mondo li viviamo solo in prima persona. Ciò che accade sul primo canale – l’esperienza di questi atti primi – la scienza non può spiegarlo, come illustrano bene, relativamente ai qualia, gli esperimenti mentali della neurofisiologa Mary[8], di Cosa si prova ad essere un pipistrello?[9] e, relativamente alla comprensione dei significati, l’argomento della stanza cinese[10].

Le neuroscienze tentano di costringere nelle loro descrizioni la mente privata dell’esperienza, dove per esperienza non si intende la conoscenza di eventi passati, ma il vissuto, visto e inteso sul primo canale. Dunque, ignorano alcuni fatti.

Ignorano il sentire: non solo i qualia sentiti (i contenuti), ma la stessa sorprendente capacità di sentire (la struttura che li accoglie); riducono il sentire al percepire sensazioni, come il benessere o il malessere che si possono controllare con sostanze psicoattive.

Ignorano il domandare e il capire che si vivono in ogni istante, anche leggendo un testo come questo, e li riducono all’attività di rappresentare, o alla capacità del cervello di far emergere linguaggio e logica.

Riducono i significati a semplici strumenti adattativi, determinati dal loro uso e dalle conseguenze che portano.

Ignorano l’identità, il me stesso, e lo riducono a un artefatto linguistico e ad una funzione di automonitoraggio.

Queste funzioni vengono poi ulteriormente ridotte alla biochimica e alla neurologia, secondo un percorso esplicativo comune a quasi tutte le ipotesi di come il cervello produca coscienza. Per citare solo quelle più “biologiche” ad opera di neuroscienziati, sono state proposte diverse teorie: una per la quale la coscienza è in rapporto alle frequenze di scarica dei neuroni[11]; un’altra secondo cui la coscienza si origina dalle interazioni tra cervello antico e moderno[12]; il modello dell’Interprete Cerebrale situato nell’emisfero sinistro[13]; l’emersione di ordine dalla complessità caotica del cervello[14]; il darwinismo neurale[15]; il dualismo interazionista[16].

Il primo effetto di questa riduzione del nucleo esperienziale dell’uomo al cervello, è una completa dissociazione tra i fatti che viviamo e i loro significati. Per questo le sensazioni chimiche, (terapeutiche o cosmetiche, legali o illegali) vanno a occupare il posto dei significati e dei valori che hanno sostenuto fino ad oggi il nostro vivere.

Di fatto, dal punto di vista scientifico non c’è un particolare scopo, motivazione o senso in ciò che facciamo, ma solo la sensazione gradevole o sgradevole che lo accompagna. E, ad un livello più profondo, nient’altro che l’attivazione di certe aree cerebrali. O solo un programma riproduttivo – logico o genetico – che gira dentro una macchina di vita.

Ma da cosa nasce questo concetto ridottissimo di noi stessi? Dobbiamo fare un passo a monte, ed esaminarne l’assunto di base.

7. L’assunto di oggettività

Alla radice del problema della coscienza c’è l’assunto di base che ogni ricerca empirica tradizionale deve porre, ossia che la coscienza – e con essa sensazioni qualitative, scopi, significati dei fatti, domande – è e non può che essere considerata un fenomeno oggettivo, tangibile e manipolabile, che si ripropone in modo omogeneo in tutti gli esseri umani e forse anche in alcuni primati sacrificabili per scopi di ricerca. In base a questo postulato, le osservazioni e le registrazioni dei correlati neurali dell’attività cosciente su altri individui sono valide per tutti, anche per me-stesso-ora.

Questo è esattamente il contrario di ciò che vediamo apparire sul primo canale: lì, anzi qui, la coscienza è un’attività accessibile solo in prima persona, di cui sono l’unico testimone. Quello che qui proponiamo è che non c’è altro modo di apprezzare le esperienze se non quello di porsi in se stessi e ascoltare. Solo i correlati neuronali, invece, sono osservabili in terza persona.

A queste parole si levano le proteste della scienza riduzionista: «Una ricerca soggettiva non è scientifica, perché ognuno sente cose diverse! Non è standardizzabile! Non controlleremo mai niente per questa via!».

Da un lato questo è vero, ma così come abbiamo sviluppato nuovi strumenti di mappatura cerebrale, allo stesso modo si può rendere più rigoroso lo strumento di indagine in prima persona[17]; anzi, questo è necessario visto che nelle neuroscienze ha molta importanza l’esperienza riferita dalle persone sotto misura cerebrale, che in genere è riportata in termini grossolani.

E dall’altro lato è falso, per quanto riguarda la non scientificità: se è scientifico ciò che può essere sottoposto a verifiche e falsificazioni, che è generalizzabile e universale, che non è opinione, idea o astratta teoria, allora la coscienza è un fatto empirico benché non afferrabile alla stregua di un oggetto. Ed è passibile di indagine scientifica in prima persona, tale da condurre a risultati ripetibili tra diversi ricercatori; risultati “obiettivi” nel senso di intersoggetivi, imparziali e senza pregiudizi[18], pur senza essere “oggettivi” nel senso di fuori dal soggetto in prima persona, e cioè senza essere delle “osservabili”.

Si impone quindi un cambio di metodologia, perché in terza persona cerchiamo la coscienza là dove non c’è, al punto che anche se trovassimo il meccanismo che trasforma le funzioni del cervello in esperienza cosciente… non lo avremmo trovato!

Infatti, troveremo forse quella particolare combinazione neurologica o computazionale senza la quale non ci sarebbe coscienza, ma non potremo affermare che quel meccanismo sia la coscienza. Possiamo solo essere certi che senza il lobo frontale la personalità si degrada, che uno squilibrio di neurotrasmettitori induce comportamenti anomali, che certe frequenze sincroniche del cervello sono necessarie per l’esperienza unitaria e cosciente del riconoscimento. Queste sono al massimo le enabling conditions, le condizioni di possibilità perché si dia l’esperienza, come struttura e come contenuti. Ma non sono sufficienti a render conto dei correlati esperienziali della coscienza, sul primo canale.

Per cercare di darci ora un nuovo punto di partenza, dovremmo definire l’esperienza cosciente con precisione. Ma questo è molto più problematico di quanto non faccia pensare la sua continua presenza, un po’ come S. Agostino diceva del tempo: «Cos’è il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so; se voglio però spiegarlo a chi me lo chiede, allora non lo so più»[19].

Proviamo allora a vedere che cosa l’esperienza cosciente non è.

8. Cosa la coscienza non è

Dal momento in cui vi si accede in prima persona, si rivela che la coscienza non è molte cose che la scienza suppone che sia indagandola in terza persona.

Non è materia, benché oggettivamente in terza persona ne dipenda. Coscienza è fatta di sentire qualitativo (qualia) e di sapere del sentire (accorgersi di, nel senso dell’intenzionalità cosciente), eventi che non hanno una natura fisica. Anche osservati in terza persona dalla scienza, non sono riducibili a configurazioni e attività di neuroni. Possiamo pensare a una perfetta biomacchina che abbia tutte le configurazioni simil-nervose per percepire e ragionare, ma questo non implica necessariamente che ci sia un sentire ad esse associato.

Prendiamo l’esempio della vista: gli occhi sono un sottilissimo tappeto di cellule fotosensibili, con molecole che reagiscono a diverse lunghezze d’onda della luce. Trasformano le onde elettromagnetiche che rimbalzano sui corpi in impulsi elettrici, con i quali contagiano altre cellule a forma di lunghi cavi, che fanno risuonare i nuclei genicolati nella parte laterale del cervello, e da cui il segnale rimbalza nelle aree posteriori della corteccia striata. Qui molecole e atomi, segnali e algoritmi mentali si dispongono in modo tale che dalla loro attività sincronica e coordinata emerga (o si costruisca o venga proiettata, su questo non è possibile dire nulla di certo) un’immagine… di cui io faccio esperienza, che vedo. È il capolinea.

La questione cruciale è chi ci sia al capolinea.

Introduciamo qui una critica alle posizioni di filosofi che sostengono la totale illusorietà di questo chi[20], che sarebbe solo un trucco della mente funzionale utile ai fini cognitivi: l’essere convinto di questo da parte di un filosofo, o il suo dubbio a riguardo, – così come vivere uno stato di domanda circa i correlati neurali dell’attività cosciente da parte di un neuroscienziato – sono innanzi tutto suoi atti, atti in prima persona. La disposizione originaria del dar credito ai suoi dubbi e alle sue convinzioni fa di lui un inconsapevole fenomenologo, solo che è incoerentemente convinto che il suo chiedersi e la sua stessa convinzione siano prodotti di quelle attività cerebrali.

È convinto di una teoria: ogni teoria sottostà ad un convincimento a cui qualcuno tiene, ma la convinzione della veridicità di una teoria fa parte della teoria stessa o pertiene al chi? E tale chi è illusorio?

Di ogni teoria si può dubitare: chi e in base a cosa darà credito al dubbio se il dubbio sia un atto originario o il prodotto di un’attività cerebrale?

Nelle neurofilosofie si annida il rischio di una circolarità irrisolta, in quanto non è lecito usare come argomento di dimostrazione quel che è da dimostrare. Irrisolta, ma senz’altro risolvibile sforando in un a priori: è essenziale chiederci quale valore fondativo attribuiamo al dubbio.

Nel Fedone, Socrate non va certo in tribunale a sottoporsi a giudizio perché ha le gambe e i muscoli (o le funzioni di ricordo, percezione, riconoscimento, ragione). Egli esperisce un sentire, un convincimento e una motivazione, che si servono delle gambe e dei muscoli. Esperisce un interesse, la cosa lo riguarda massimamente, ne va di un chi. Come scrive Eugene P. Wigner: «Non è difficile ottenere l’ammissione della realtà di “io” anche da un convinto materialista, basta che sia disposto a rispondere ad alcune domande, del tipo: “Se tutto ciò che esiste sono alcuni complicati processi biochimici del tuo cervello, perché ti interessa cosa sono quei processi?”[21]».

Non è energia: benché oggettivamente il cervello consumi quanto una lampadina da 20 Watt e benché si manifesti come intenzione attiva nel mondo (che ha degli effetti energetici, azioni, pulsioni: non è solo un’eco vuota e causalmente inefficace), la coscienza non è una forma di energia, in quanto l’energia non sente e non capisce. La coscienza sente le energie, anche quelle psicofisiche più sottili che ci attraversano, e in qualche modo interagisce con esse. Non siamo solo il condensato di un fulmine, siamo ciò che sente. Forse esistono stati energetici particolari della mente cosciente che si possano apprezzare dall’esterno, ma tutto questo non ha rilevanza perché non è in quelle correnti che troveremo l’esperienza di sentire, o il sapore di una comprensione. Ai fini della ricerca della coscienza, ci darebbero le stesse conoscenze oggettive che otterremmo dalle cellule del fegato.

Non è informazione: avendo natura immateriale l’informazione è sempre stata – da quando la religione si è indebolita e la mente è stata scissa dall’anima, in altre parole dalla questione della sua immortalità – il candidato ideale a spiegare gli eventi della mente e della coscienza. Ma se può spiegare alcune funzioni mentali, il calcolo logico delle reti neurali non spiega come da quelle funzioni emergano affettività e significati. Questi sono elementi in più, irriducibili ad algoritmi.

Non è un costrutto linguistico: alcuni filosofi analitici affermano che io sono solo una grammatical illusion, e che sento la “dolorosità” del dolore solo perché ho una certa abitudine a reagire così a certi stimoli. Ma mentre un’abitudine sopraggiunge con la ripetizione, un neonato piange e soffre quando a poche ore dalla nascita gli pungono per la prima volta un tallone; e in prima persona, se provo ad affermare «che io esista è un’illusione», ebbene ho una strana reazione: queste “illusioni” (io, la sensazione di esistere e di saperlo) si ribellano, fornendomi la riprova di loro stesse. Se c’è negazione dell’io cosciente, c’è un chi che ne è cosciente. Se c’è dolore, non è certo il dolore che soffre, sono io. E se ne dubito, il dubbio non è disincarnato, ma riguarda me.

Non è un insieme di funzioni analizzabili oggettivamente: vedere è l’accorgersi senziente, non solo il percepire con la vista; questo lo può fare anche una telecamera, che reagisce con movimenti programmati a un input visivo. Per esempio, coscienza non è la funzione di memoria, ma l’in atto di ricordare immagini, di incontrarle, sapere di esse e del sentire che ci suscitano. Allo stesso modo non è la somma delle funzioni cognitive di calcolare, verbalizzare, ragionare, provare danno (dolore), come afferma la scuola del funzionalismo anglosassone. Questa via di definizione si è già rivelata fallimentare nel caso della domanda «cosa è la vita?»: la vita non è l’insieme delle funzioni vitali, ciò che un essere vivo fa o diventa (riproduzione, metabolismo, automantenimento, adattamento di specie, sintesi proteica da DNA, ecc.). È qualcos’altro, e la NASA ha grossi problemi a definirlo per impostare programmi di ricerca della vita su altri mondi.

Non è confrontabile con altre coscienze: la coscienza, come la vita, è un campione molto ristretto, anzi unidimensionale, quindi pessimo candidato all’analisi scientifica. In prima persona conosciamo solo una coscienza, e solo un organismo veramente vivo: gli altri potrebbero essere tutti artefatti biomeccanici, o sogni. È una monocoscienza unica e singolare, non si fa tradurre in altro; la prima persona non si fa mutare in seconda o in terza (io non è tu e neppure lui o ciò) pena la perdita della sua stessa natura.

Non è spiegabile da una teoria che la rappresenti: qualunque teoria che descriva oggettivamente la coscienza, prevede la coscienza in atto su quella teoria, che la prenda in considerazione e la capisca. Se descriviamo la coscienza con una certa funzione o attività nervosa, stiamo cogliendo la descrizione da un luogo non rappresentabile. Non perimetrabile. In-visibile e in-audito, perché è il luogo da cui sappiamo di vedere e udire. La coscienza è un a priori, è sempre “affacciata su”, anche sulle teorie di se stessa. Se pretendiamo di dire cosa è questa essenza che chiamiamo “coscienza”, avremo tra le mani solo un prodotto della sua attività, una rappresentazione, mai la coscienza stessa.

Non è neppure un contenitore di rappresentazioni: esperienzialmente non viviamo la coscienza come una sostanza-contenitore delle rappresentazioni del mondo, delle funzioni e di altri oggetti[22]. Questa sarebbe solo un’altra rappresentazione. Per anticipare qualche dato, la visione sul primo canale è più simile a cavalcare una freccia pulsante, sempre in volo, che si posa sul mondo. È ciò che l’analisi fenomenologica chiama intenzionalità, quella straordinaria proprietà per cui la coscienza non è una “cosa”, ma un aprirsi e un accorgersi delle cose che la freccia incontra.

La coscienza non è neppure un’altra serie di “cose” che la filosofia, la psicologia o le religioni hanno supposto fosse.

Non è uno stato d’animo, un sentimento, un’emozione: piuttosto la coscienza si applica su questi modi di affacciarsi sul mondo, che la colorano ma che sono solo eventi interiori molto prossimi. La natura particolare e individuale di questi stati della psiche – che variano nel tempo e sono diversi per me, per un altro uomo e per un passero – è ciò su cui la freccia dell’accorgersi si intenziona, permettendoci di viverli, capirli, provarli, patirli. Ancora una volta questo non deve indurre a pensare la coscienza come una scatola che rinchiude cose: è sempre un’apertura davanti alla quale le cose si presentano.

Non è un prodotto culturale: la psiche e la cultura formano un aggregato di ricordi, abitudini, credenze, aspirazioni, caratteri emotivi, ruoli che si strutturano in un “io” psicologico, una personalità a cui conferiamo lo statuto di realtà e a cui ci riferiamo nella vita di relazione. Ma questa non è la coscienza; essa è ciò davanti a cui questo specifico carattere e queste valutazioni appaiono.

Non è la “voce interiore” della moralità: questo dovrebbe essere già chiaro nell’affermazione che la coscienza non è i suoi contenuti, valutazioni, giudizi, ragionamenti, ma la capacità di sapere di essi e di intenderli. Tuttavia questa precisazione si rende necessaria perché, soprattutto nei paesi a tradizione cristiana, questo è il senso in cui è comunemente usata la parola.

Non è un Assoluto idealista, una sostanza trascendente e simil-divina: ancora una volta occorre sottolineare che la coscienza non è da sostantivare, identificandola con un oggetto ideale. In tempi pre-fenomenologici la coscienza è stata definita in Occidente come una sostanza pura prima di ogni atto cosciente, quindi prima di ogni esperienza, il che la rendeva molto simile a un’astrazione formale. Ma la coscienza è sempre uno sguardo vivo e in atto, con davanti un mondo. Non si condensa in se stessa in una forma stabile e comprensibile, e neppure assoluta (nel senso d’essere spiegazione di se stessa, di cosa sia, del perché sia…).

Non è una sostanza “altra” rispetto alla materia: simile all’errore di cui sopra, questa è la tesi del dualismo che torna sul terzo canale e oggettiva una sostanza mentale da opporre alla sostanza materiale. Di fatto, questo conduce a questioni irrisolvibili come quella della relazione tra questa mente immateriale e il cervello, che gli scienziati “dualisti” cercano di risolvere in modi fantasiosi, sempre oggettivi, spaziando dagli algoritmi della complessità[23] alla meccanica quantistica[24].

A conclusione di tutti questi non e portandoli nell’attualità del dibattito sulla coscienza, si evidenzia ancora la natura transitiva e descrittiva dell’approccio delle neuroscienze; essendo oggettivante, la scienza ha già in sé la struttura dell’inevitabile impossibilità autodescrittiva, e perciò della circolarità viziosa nell’autoreferenza, che possiamo evidenziare come segue.

- Assunto: tutto ciò che conosciamo deriva dall’immagine che il cervello si fa del mondo;

- ma: noi conosciamo il cervello e il cervello è nel mondo;

- ergo: il cervello è immagine prodotta dal cervello che è nel mondo. È un’immagine di un’immagine.

Esiste un cervello che produce coscienza entro la quale sorgono pensieri, uno dei quali è relativo all’esistenza di una fantomatica coscienza, o si pone piuttosto un a priori in cui affiora il pensiero (teoria, descrizione, convinzione) che ci sia un cervello? Chi pone l’esistenza di chi? Il cervello o la coscienza?

Si tratta di un dubbio formidabile, perché prima… viene questo interrogarsi!

L’atto coscienziale è un fatto ineliminabile perché presupposto originario di ogni altro atto. Ma cos’è?

Definire la coscienza, anche per via negativa, non sembra essere la strada giusta per cogliere un atto d’esperienza cosciente, anche se il confronto con le teorie della coscienza ci aiuta a precisare i dubbi, le perplessità e le domande. Ora però non possiamo più fare a meno di un metodo.

9. Nuovi materiali e metodi

Per tentare di indicare, e non solo teorizzare o descrivere, ciò che è essenziale per l’esperienza cosciente, è necessario frequentare l’atto cosciente stesso mediante un metodo fenomenologico di ripiegamento, che permetta di girare sul primo canale e di restarci.

L’indicazione è quella di ruotare l’attenzione di 180°: sembra una cosa facile, ma per passare dalla teoria a una pratica precisa ed efficace non bastano alcune episodiche incursioni nella coscienza, né si tratta di un “guardarsi dentro” di tipo introspettivo o di una sorta di ispirazione[25]. È questione di fermarsi. E di addestrarsi alla riduzione fenomenologica, che è la riduzione dell’esperienza a strumento per giungere a evidenze empiriche[26], e non riduzione a oggetti o funzioni neurali.

Per questo occorre introdurre anche nelle ricerche in prima persona nuovi paragrafi di Materiali e Metodi. Il nuovo “materiale” con cui vengono oggi condotte le ricerche sulla coscienza è il corpo esperito in condizioni adeguate. E i metodi per indagarla sono indicazioni pratiche per calarci in noi stessi in modo rigoroso: in questo senso ha fatto il suo ingresso nelle scienze cognitive lo strumento della meditazione[27], grazie al quale è possibile trasformare le descrizioni di Husserl – che aveva solo le parole per trasmettere il suo metodo – in percorsi precisi e operativi, per fare di noi stessi un autentico laboratorio fenomenologico.

Indichiamo di seguito alcuni passaggi strategici per portare il corpo alla quiete e la mente a una condizione di lucido silenzio, vale a dire per ordinare l’esperienza cosciente. È opportuno introdurre i termini sanscriti anticamente usati da Patanjali: yama-niyama (creare le condizioni preliminari di ordine verso il mondo e se stessi); asana (la completa immobilità e comodità del corpo); pranayama (la disciplina del respiro, con cui termina il processo di rallentamento e di riordinamento delle energie denominato hatha-yoga, liberando la via alla lucida introspezione); pratyahara (risalire le vie sensoriali all’inverso); dharana (limitare la naturale tendenza della mente a estroflettersi); dhyana (permanere nella estrema focalizzazione dell’attenzione, non su un oggetto ma sullo stesso flusso originario della coscienza); samadhi (intuizione profonda di sé; questi ultimi passaggi sono denominati raja-yoga).

Questi passaggi permettono l’accesso a uno stato semplificato ed essenziale in cui soffermarsi, fare silenzio, ascoltare, discriminare lucidamente gli atti primi dell’esperienza e le risonanze fenomeniche del corpo. Se manca questo strumento – e in Occidente è estremamente raro chi sappia disporne nella sua valenza di percorso di conoscenza – tutto ciò che ci resta per indagare la coscienza sono tunnel epistemologici, tanto complessi quanto incapaci di avvicinarci realmente alla coscienza.

Ma anche avendo a disposizione lo strumento, condurre un esperimento in prima persona è difficile, perché tendiamo sempre a pensare per rappresentazioni. Per saltare sul primo canale dobbiamo prima mettere tra parentesi ciò che in noi suppone di capire e poi, solamente, guardare.

Questo percorso di ricerca cognitiva attraverso la meditazione è stato messo a punto e sviluppato dal Centro Studi A.S.I.A., attraverso un costante confronto sia pratico che teorico tra i metodi fenomenologici dell’Occidente e la pratica meditativa orientale. La fenomenologia diviene così una pratica da coltivare nelle condizioni speciali e privilegiate del silenzio mentale e dell’immobilità fisica prolungata proprie della meditazione, mentre l’esperienza cosciente viene esaminata con rigore assolutamente pari a quello della prassi scientifica. In linea con le intenzioni espresse da Francisco Varela, con il quale abbiamo lungamente discusso in proposito, emerge l’importanza che si creino luoghi di osservazione fenomenologica condivisi da studiosi di ogni campo: «Ogni bravo studente di scienze cognitive che sia anche interessato ai problemi a livello dell’esperienza mentale, deve ineluttabilmente raggiungere un alto grado di abilità nella ricerca fenomenologica per poter lavorare seriamente con le analisi in prima persona»[28].

La messa a punto di metodologie rigorose di fenomenologia meditativa è fondamentale per accedere in modo appropriato alla coscienza: è in prima persona che va posta la questione, perché è solo questo il campo in cui la questione si pone.

Così come sarebbe improprio, avendo un problema odontoiatrico, pretendere di risolverlo con la sociologia o la meccanica quantistica, è pure errato, avendo un problema fenomenologico (relativo all’apparire del mondo e all’apparire dell’apparire), cercare di risolverlo con le neuroscienze. Abbiamo un solo laboratorio a disposizione sufficientemente attrezzato per effettuare questa ricerca, ed è la nostra stessa coscienza, ora. Tutti stiamo essendo coscienti, quindi tutti siamo nel posto giusto – l’unico – per fare questa ricerca.

Vediamo quali primi risultati, verificabili e replicabili in altri laboratori individuali, possiamo ottenere quando ci chiediamo cos’è la coscienza.

L’analisi in prima persona ci mostra che il fatto empirico non oggettivo del nostro star essendo coscienti è composto di due poli indissociabili, fatti entrambi di esperienza, uno qui e l’altro là. Sono i due poli dell’atto intenzionale.

Il polo qui è l’originario in atto su che si apre e si slancia in avanti. È come una freccia che viene scoccata in ogni istante e di cui sappiamo perché è subito colta da un’altra freccia. Questo non significa che a monte ci sia qualcosa come un arciere, ma non possiamo ignorare che qui sia in atto un evento, anche se enigmatico.

Il polo là non sono gli oggetti, ma l’esperienza degli oggetti: è il momento dell’impatto della freccia sul mondo e sulle cose, che risuona in un sussulto al cuore; è un incontro-scontro estetico che talvolta getta su tutto una luce di stupore, o meglio di splendore.

Il termine per indicare la struttura della coscienza potrebbe essere “monismo bipolare”, inteso come monismo dell’esperienza in prima persona. È una non-teoria perché non si fissa in modelli, astrazioni o rappresentazioni, ma indica un fatto, anche se per indirizzare verso l’esperienza di quel fatto sono necessari mappe e percorsi. In tal modo è possibile superare le visioni oggettivanti: da una parte il monismo di materia delle neuroscienze e il monismo spiritualista, dall’altra il dualismo che prevede due sostanze, materia e mente. Inevitabilmente, dare un nome a una non-teoria invita a pensarla come una teoria: il problema è che appena si cerca di farsi un’idea di questa struttura bipolare si passa sul terzo canale e si ricade in uno schema dualista; per questo è essenziale smettere di fare dello “zapping” e applicare il metodo fenomenologico per restare a lungo immersi nel primo canale, e raccogliere dati più precisi.

10. Tre gemme

La natura essenziale della coscienza, quando siamo calati in profondità sul primo canale, emerge a livelli distinti che sono atti primi non riducibili, ai quali si è già accennato e che adesso è il momento di indicare con maggiore chiarezza.

Sono in realtà la stessa luce, ma la vediamo in tre colorazioni differenti. Ognuna di esse è indefinibile, ma rappresenta una porta di accesso privilegiata all’esperienza cosciente. Sono autentiche gemme, atti della coscienza estremamente semplificati, “quantizzati” e non ulteriormente scomponibili. Ognuna di queste datità – che sono fatti sperimentali e non astrazioni teoriche – porta con sé l’evidenza del proprio significato ultimo.

In questa sede ci occuperemo in particolare della terza gemma.

1) La coscienza è “accorgersi di”: la nostra essenza è la capacità di sentire, di ricevere, di cogliere sensazioni. Non solo percezioni esterne come l’immagine della stanza davanti a noi, ma anche tanti altri oggetti e contenuti interni come stati d’animo e sensazioni qualitative (qualia), immaginazioni mentali (ricordi, fantasie, sogni, idee) e anche le assenze di qualcosa (ci accorgiamo che qualcosa, qualcuno, manca). Allora affermiamo che viviamo, proviamo, avvertiamo… Questo attimo di contatto con il polo là dell’esperienza lo viviamo ad ogni istante, anche se non ne cogliamo le implicazioni; è la natura della coscienza di essere sempre coscienza di, o in atto su, un oggetto del mondo interiore o del mondo esterno; la coscienza non è mai una “pura essenza”, ma è sempre in relazione con un mondo. Infine, è rilevante il sentire che talvolta ci coglie nel momento dell’incontro, intendendo con questo termine non solo il contatto con una persona o con un’opera d’arte dotate di «individualità essenziale»[29], ma anche con i più ordinari oggetti: un impatto di “estetica del banale” capace di suscitarci perfino stupore, il che apre la via a questioni relative ai più profondi significati.

2) La coscienza è capire, sapere e, prima di questo, domandarsi: è sempre un’esperienza, ma di tipo più intellettivo che estetico-senziente. Calato nel primo canale, osservo come il significato che in questo momento intendo comunicare nasca dentro di me da una scaturigine pre-geometrica, e attivi i neuroni dell’area corticale del linguaggio. Non sono i neuroni che attivano significati, ma i significati che attivano i neuroni: se dubitiamo di questa affermazione, possiamo chiederci se i nostri neuroni abbiano acceso il dubbio o se uno stato di dubbio abbia acceso i neuroni per articolarsi. Di seguito il significato fa volare le parole nell’aria, le tracce di inchiostro su questo foglio; nasce un discorso che viaggia attraverso questi veicoli e finisce dentro di voi come significati che capite[30]. Se procediamo per ipotesi o dubbi, o se qualcuno non condivide ciò che diciamo, in entrambi i casi nascono quelle misconosciute gemme che sono le domande.

Domandarsi e capire sono atti che hanno a che fare con le parole, e con esse spesso li confondiamo. Li confondiamo perché ci focalizziamo sugli oggetti sui quali si applicano la domanda e la comprensione, non sull’atto stesso del domandare e del capire. Prima che parole, nessi causali e contenuti, sono atti della coscienza, stati. Per svuotarli del loro significato linguistico e riportarli all’ambito in cui nascono, la via di accesso è l’autoreferenza, per la quale possiamo porre metadomande come «da dove nasce questa domanda?» o «che significa “significa”?». Se ci caliamo nel silenzio densissimo della pratica fenomenologica, in cui “capire” e “domande” sono misteriosamente in atto su, e se abbiamo la forza di concederci alla irredimibile perplessità che li accompagna. La domanda che si ripiega su di sé è una botola fatale che si apre su un abisso.

Cos’è la coscienza?

Proprio questa.

3) La coscienza sa di sé, è autocosciente: questo livello è sottostante, o meglio compresente agli altri due. Quando accade esperienza sensitiva o intellettiva, che sia quotidiana o che sia primordiale come quelle che abbiamo considerato, comunque non è l’esperienza che vive quella esperienza (la visione che vede, il dolore che soffre, l’accorgersi che si accorge, l’interrogarsi che si domanda). Siamo certi che ci sia “qualcosa” – o meglio una non-cosa – a cui tutte le esperienze si riferiscono. Come un filo che le unisce, emerge io, il sentirsi proprio se stessi e non altro: io nasce dal coinvolgimento che sempre ogni esperienza cosciente induce, da quel senso di partecipazione (per qualcuno può avere anche il sapore dell’indifferenza, ma starebbe comunque partecipando alla propria indifferenza) e di implicazione che andrebbe sondato più a fondo.

Il vedere sa di sé attraverso io. Il capire questo significato avviene attraverso io.

Perché queste non restino solo parole e affinché possiamo farne esperienza, utilizziamo l’applicazione sistematica del dubbio: partiamo da un solido dubbio su io. Possiamo chiederci: ma c’è poi davvero questo io? Indubbiamente non è il dubbio che dubita, ma ciascuno lo vive come il “mio dubbio”; in esso sente vibrare un “ne va di me” e da questo coinvolgimento nasce il senso di io (punto non contestabile perché, se qualcuno lo contestasse, nella sua contestazione ne andrebbe di lui e lo confermerebbe). Ma se andiamo a cercare un soggetto agente degli atti primi di sentire e capire (un “senziente” o un “testimone”) troviamo solo sensazioni di cui facciamo esperienza; non possiamo uscire dal percepito, sempre tocchiamo qualcosa ma non tocchiamo mai io. Possiamo insistere, intensificare e portarci sempre più vicino alla scaturigine, al nucleo della nostra esperienza. Un processo al limite verso il polo qui. Con precisione escludiamo tutto quello che ci appare davanti; mettiamo tra parentesi prima il corpo, poi i pensieri, le emozioni e gli stati d’animo, le valutazioni intellettuali… come a sbucciare noi stessi. Continuiamo a risalire al contrario il flusso del vedere (pratyahara), cercando il vedente.

Arriviamo a un’apertura, un contorno da cui il flusso di coscienza fiotta all’esterno. Se in esso sembra di cogliere, di afferrare qualcosa, l’inizio che cerchiamo non è quello. Utilizzando la diffusa metafora della coscienza come luce, l’indicazione cruciale nella pratica della riduzione alla sorgente cosciente è: «Non cercate una “luce”; è la luce che sta cercando».

Ancora spingiamo, densifichiamo; e se il vedente-io sembra apparire, usiamolo come sponda per chiederci ancora da dove lo vediamo… Più si intensifica il cercare, più possono liberarsi delle energie, sensazioni viscerali del corpo che veicolano precisi significati. Non che significhino un solido “io” – benché il senso di “ne va di me” resti netto e presente – ma piuttosto il fatto che esiste esser-qui, che c’è un sapere di sé: (io) sono. E non è per nulla scontato che (io) ci sia. Da dove? Perché?

Possono evidenziarsi fatti di enorme importanza, ma certamente non si raggiunge alcun Io puro testimone, né alcuna res cogitans sostanziata.

Questo non significa che sia possibile affermare di contro che “io non esiste”, come saremmo portati a concludere secondo la nostra logica duale. Per esserne certi proviamo, sempre sul primo canale, a negare io: «Io non ci sono»… Nel momento in cui lo neghiamo, si riafferma qualcosa che non è un oggetto, ma che neppure è un puro nulla. Se allora di nuovo cerchiamo di affermarlo con una descrizione, o di dimostrarlo, ci sfugge. A differenza di un oggetto, non lo si afferra né lo si di-mostra. Solamente, esso si mostra, esibisce la sua irriducibile esistenza.

11. Ritratti dell’inquilino del mondo

Allora c’è io o no? Il terreno del dubbio è il più fecondo. Senz’altro ora c’è domanda ed è mia. E questa segna già una grande differenza rispetto a una vita quotidiana in cui la nostra interiorità si impernia su qualche teoria (risposta), una conclusione tratta su noi stessi, anche se non sofisticata e materiale come quelle delle neuroscienze.

Il nucleo cosciente, davanti al quale scorre il mondo di ciascuno di noi, riemerge in alcuni momenti speciali con la stessa tonalità sospesa della domanda ancora priva di parole: nel dolore, quando si è così ripuliti da non difendere più niente; nell’incantamento, quando ci si sofferma stupiti incontrando l’esistenza di una persona o di un oggetto; nel rischio della massima velocità, quando c’è pericolo di vita; nell’estraniamento del risveglio, prima di riconoscere gli oggetti, i luoghi e noi stessi; nello sconcerto di fronte al mistero dell’origine dell’universo: «Ma questo pasticchino d’universo di 10-33 cm3 – l’universo un istante prima del Big Bang – da dove è venuto fuori?!»[31].

La coscienza che abita il mondo non è una “cosa”, per esempio l’identità sociale e la storia personale, l’io-memoria, e neppure la sensazione io che ci nasce in petto quando qualcuno ci indica; ma nel contempo non è un puro nulla o un’illusione, è un’esperienza.

Non è perimetrabile, non possiamo mai fare un giro intorno a noi stessi. Non è contrapponibile né confrontabile con altro; non è transitiva ma riflessiva. Non è giudicabile, perché ogni conclusione che tiriamo su di essa le sfila davanti. E le sfilano davanti le neuroimmagini del cervello.

Tuttavia, per alludere allo star essendo cosciente, possono essere utili alcune immagini fenomenologiche: proponiamo qui quattro disegni dell’indisegnabile, prodotti nel ‘900.

Di fatto, il primo è una negazione: «L’occhio in realtà tu non lo vedi. E nulla nel campo visivo fa concludere che sia visto da un occhio. Il campo visivo non ha infatti una forma così»[32].

Se al posto di «campo visivo» dicessimo «campo dell’esperienza cosciente», nell’immagine potremmo mettere «cervello» al posto di «occhio» e giungere a una negazione netta dell’opinione di essere quella scatola di neuroni che si vede in terza persona. È per questo che Wittgenstein afferma: «Il soggetto è non parte, ma limite del mondo»[33].

Anche il secondo disegno è in terza persona, ma qui il campo di esperienza del mondo, rappresentato da un semicerchio, non si chiude intorno alla freccia dell’intenzione cosciente, in atto sul mondo.

Heidegger tracciò questo disegno alla lavagna in occasione di un seminario per psicologi e psicanalisti, e lo accompagnò con queste parole: «Tutte le rappresentazioni oggettivanti finora usuali nella psicologia, del soggetto, della persona, dell’io e della coscienza come di una capsula, devono scomparire a favore di una comprensione totalmente altra. […] L’esistere in quanto esser-ci significa tener aperto un ambito del poter percepire i significati delle datità che gli si rivolgono, a partire dall’esser–nello-slargo, che non è in generale e per alcuna circostanza qualcosa che possa essere oggettivato»[34].

Ancora più precisi sono i disegni che ci portano direttamente sul primo canale ad opera di Douglas E. Harding[35]; qui lo sguardo si pone in linea con la freccia di Heidegger, e vede – sul fondo del semicerchio del mondo – una tazza o una strada.

Sono disegni evocativi del punto di origine da cui si guarda un orizzonte, immagini che lasciano fuori, là dove sfumano le braccia, ciò che vogliono indicare. Sono una trasmissione in differita sul primo canale, che ritroveremo domattina a colazione e viaggiando in automobile. E potrà nascere il dubbio se stiamo attraversando la città, o se è la città che ci passa attraverso.

Allora, chi porta in giro questo cervello? Chi è l’inquilino del mondo?

È spazio vivo, da cui scaturisce il discorso e che ne afferra misteriosamente il significato. Ma è anche una consapevolezza gravida di implicazioni per ritrovarsi ad essere una innegabile non-cosa, un io, proprio io, pre-psicologico. Mi coinvolge in prima persona, e mi riguarda al massimo grado: tocca a me l’esperienza di soffrire e morire! Per questo non possiamo affidarci alle idee di altri in proposito, alle loro risposte, teorie, dogmi e tradizioni. Sono utili indicazioni, ma ciò che dà loro valore è che noi stessi le sperimentiamo in prima persona.

Potremo allora scoprire che la risposta a «cosa è io-coscienza?» è veramente fuori della norma; io non è risposta, è domanda: «Non cercate una “luce”, è la luce che sta cercando».

È probabile che molti abbiano avuto un’esperienza di “io, proprio io” nel corso della propria esistenza, magari nell’infanzia quando queste aperture sono più accessibili, o in momenti cruciali della vita, o nel corso di una profonda ricerca. Queste rivelazioni fugaci aprono un poco la porta dello stupore, il che significa che può riaprirsi ancora e che è possibile riannodare a queste esperienze qualche segmento di quanto qui riportato. Il metodo di pratica fenomenologica consente di frequentare con audacia, domande e lucidità questa dimensione, utilizzando perni sapienti come asana e dhyana e la guida precisa, meticolosa come una mappa militare, sugli oggetti più prossimi e sul non-oggetto che ci abita.

12. Epistemologica-mente: ambiti di ricerca

Gli scopi della ricerca scientifica sulla coscienza sono spiegarla, curarla nel modo più efficace possibile e possibilmente replicarla. Enormi difficoltà si pongono in questa impresa, ma la posta in gioco è la massima possibile.

Conducendola, la scienza deve anche considerare che sta facendo della filosofia, e per la precisione della metafisica, generando un sistema di spiegazione integrale della realtà. Io, la coscienza che sa di sé, è il luogo originario da cui nascono i significati del nostro vivere e i valori che ci guidano ogni giorno. I valori nascono dal sentire, in base ad essi noi edifichiamo un mondo, per cui il nostro mondo personale e sociale è così perché noi sentiamo così.

Se mancasse la coscienza, se fossimo – e non avessimo, come in realtà è – solo la mente relazionale e funzionale, l’esperienza sarebbe ridotta a geometrie e descrizioni; mancherebbe ciò che le trasforma in sentire, capire, partecipare, e quindi in significati e valori.

Consapevole di questa centralità dell’esperienza cosciente, la scienza cerca di espugnare la fortezza della coscienza, e dichiara con forza che è possibile. La riduce a neuroni e processi di biocalcolo, e riduce il significato della vita alla sua biologia, con la pretesa di spiegare integralmente l’uomo.

Gli esempi storici della forza, talvolta devastante, di sistemi di pensiero che hanno voluto dare una spiegazione integrale della realtà sono impressionanti: dalle religioni scritturali a Marx, si è preteso di spiegare cosa sia l’uomo, i suoi valori e il modo in cui dovrebbe comportarsi.

Oggi la scienza cerca di spiegarlo non più con valori spirituali, sociali o psicologici, ma biologici: allora il valore è un’adeguata cura dei sintomi di disagio mentale (senza purtroppo neppure cercare di distinguere se siano sintomi di origine biochimica o esistenziale, se sia una mancanza di una qualche molecola o del senso della vita), una riduzione del dolore e in sostanza una riparazione dei guasti. Si cerca di ottimizzare la performance competitiva e lo stato di buonumore e di buona energia psicofisica, magari con apposite sostanze psicoattive; tutti benefici da ottenere con i minimi effetti collaterali. E, dal punto di vista della Intelligenza Artificiale ma anche del controllo sociale, il valore è pianificare, prevedere, calcolare al fine di intervenire quando e dove necessario. Ottime cose, ma non possono esaurire tutta l’esperienza umana; al massimo possono allungarla di molti anni e liberarle le mani per occuparsi di qualcosa di più serio.

La filosofia è indispensabile per riconoscere queste false risposte. Ma per cogliere cosa siamo, che valore abbiamo, dobbiamo interrogare l’esperienza, perché ogni “risposta” o sistema di spiegazione integrale, sia esso filosofico o scientifico, sono contenuti in questo aprirsi sul mondo nello slargo iniziale, che possiamo visitare sul primo canale. Non può essere incluso in nessun sistema, perché è ciò che li accoglie tutti.

Il modo per sintonizzarsi e realizzarlo è la pratica – non la sola teoria – fenomenologica: superando la difficoltà filosofica del «tutto è oggetto», essa è come un telescopio inverso che punta e magnifica la direzione del non-oggetto[36], fino al salto autoreferenziale e realizzativo dal sentire al sentirsi, dal cogliere al cogliersi. Il salto nella vertigine dell’io autocosciente e nel contempo sconosciuto a se stesso. Fondamentale è pertanto la prassi del laboratorio fenomenologico, qui brevemente introdotta e che sarà approfondita in un ulteriore lavoro.

Gli ambiti dell’esperienza sono due polarità differenti, divisi da un confine sfumato ma insuperabile: là il mondo degli oggetti, descrivibile e comprensibile mediante significati di utilità e funzionalità; qui, il mistero che lo abita, l’indescrivibile «io cosa sono? Da dove?», che se avvicinato vive perplessità e lampi di stupore, e scopre significati relativi al fatto che esiste. In diretta, solo sul primo canale.

La distinzione tra gli ambiti è indispensabile, per evitare che la scienza seria si trasformi in ideologia scientista, la cui visione può portare a totalitarismi culturali in cui vengono ignorati fatti reali come la coscienza. L’esperienza in prima persona dell’apertura sul mondo e il modello oggettivista del cervello non sono autoescludenti, bensì prospettive differenti e complementari.

Ignorare i fatti pertinenti a ciascuno dei due ambiti non annulla i fatti stessi; essi continuano ad agire, e il loro mancato riconoscimento può generare una grande sofferenza individuale e sociale.

L’ambito io in quanto esperienza cosciente non può essere indagato esaurientemente con il metodo oggettivo. Ed è importante cogliere con precisione dove si trova il limite delle risposte oggettivanti e tecniche, perché solo chiarendo dove si esaurisce la loro portata potremo rispettare massimamente ciò che non si fa metabolizzare dal capire oggettivo e rappresentativo.

Possiamo così sperare di riempire di significato profondo (e condiviso, perché sperimentabile) le espressioni «rispetto della vita» e «rispetto della dignità umana» a cui si appella la Carta dei doveri umani promossa da Rita Levi Montalcini, e recuperare il senso più autentico dell’educare. Inoltre, quando ci chiediamo se sia sempre bene trattare il disagio con farmaci psicoattivi, modificare il genoma o clonare animali e uomini, possiamo interrogare interrogare con lo stesso grado di affidabilità sia la scienza che l’esperienza cosciente.

13. Considerazioni finali

La via di conoscenza delle neuroscienze ci ha dato benefici immensi di cui non possiamo né vogliamo ignorare l’importanza, e senza dubbio ne darà ancora; ma, per evitare che si trasformi in una visione scientista dell’uomo in terza persona, ideologica e filosoficamente molto naif, oltre che pericolosa, è necessario ripartire dal principio della coscienza in prima persona e da alcune considerazioni.

1) La possibilità di un’indagine rigorosa in prima persona come una via legittima, empirica e falsificabile, capace di raccogliere e confrontare dati tra ricercatori che siano addestrati alla fenomenologia pratica. Ciò consente di produrre “mappe fenomenologiche” dell’esperienza del corpo e della mente precise quanto le mappe neurali, e di affiancare le domande sulle funzioni cognitive della mente a un esame rigoroso sulla natura e il significato della coscienza. Mappare non significa fissare modelli oggettivi, ma indicare percorsi metodologici che studino il fenomeno coscienza in modo da fornire risultati pubblici, intersoggettivi e ripetibili, che possano essere confermati o smentiti da altri sperimentatori.

2) L’esperienza originaria di essere apertura-che-percepisce è riscontrabile empiricamente come fatto non teorico. Il paradigma scientifico non è idoneo ad esaurire il significato di tale fatto, il che è dimostrabile come segue: si dà il fatto del sentirsi “prima persona”; non ci si sente “prima persona” in terza persona; io non è altro, e in prima persona io non sono un altro e neppure sono “ciò”; il procedimento scientifico è esclusivamente in terza persona, ma è contraddittorio voler esaminare un’esperienza della prima persona in terza persona. Quindi limitasi all’indagine in terza persona esclude il fatto “esperienza in prima persona”.

Considerato ciò, sorge la domanda: perché non dovremmo insistere nell’indagine della prima persona in prima persona secondo la traccia evidenziata attraverso il presente lavoro, pretendendo dignità pari a quella scientifica?

Se qualcuno volesse contestare la validità dei risultati di tale indagine dovrà collocarsi nei risultati di essa, ossia identificarsi con l’apertura che li prende in considerazione, nei suoi dubbi e perplessità, e giungere ad una sua conclusione (eventualmente, ma contraddittoriamente, negativa).

3) La non riducibilità della coscienza a emersione della materia o a sua funzione ne propone la natura di altro principio, nel senso latino di ‘altro tra due’, non di ‘secondo’. “Principio” significa solo che l’esperienza cosciente è un punto d’inizio, non derivabile da altro, allo stesso modo in cui la materia-energia sembra non derivare da altro (se la materia derivasse dal vuoto quantistico, allora questo a sua volta non deriverebbe da altro: ci sono comunque dei principi, degli inizi).

Come si riconfigura la scienza alla luce di tale altro principio?

4) Alla luce di questo fatto occorre riconsiderare il fenomeno della vita in generale, di quella umana in particolare, e le sue specifiche manifestazioni culturali (etica, estetica, scienza, religione).

La coscienza come apertura sul mondo impone una revisione del paradigma oggettivista, ma in fin dei conti dobbiamo solo chiederci se sia in grado di dare ragione di più aspetti della nostra vita e poi, se sì, aspettare di abituarci a tale nuova prospettiva, il che è in fondo ciò che è accaduto ad ogni mutamento di paradigma: rivoluzione copernicana, relatività, quantistica, evoluzionismo, scoperta dell’inconscio, antropologia culturale.

Di nuovo dobbiamo chiederci: per quali ragioni scartare tale nuova prospettiva? Quali ambiti dell’umano sapere possono permettersi di ignorare tale fatto? Perché? Quali i rischi per la conoscenza ammettendolo, e quale perdita ignorandolo? Non corre la scienza stessa il rischio di oscurantismo e superstizione aggrappandosi all’oggettivismo, considerando la coscienza e la persona – per esprimerci alla maniera della fenomenologia – “cosa tra le cose”, come l’acqua in un bicchiere?

5) Se dalle neuroscienze ci aspettavamo la risposta alla domanda «cos’è l’uomo?» nei termini della terza persona, alla luce del fatto dell’esperienza in prima persona risulta più adeguato chiedersi «chi o cosa sono io?», e aspettarsi le “risposte” nell’ambito di precise esperienze di sé, non mediate da modelli oggettivisti.

Questo solleva la questione di quanto di significativo affiori in tali esperienze dirette, prospettando una fenomenologia dell’intuizione di sé, seppure non è detto che “fenomeno” sia il termine in grado di rendere giustizia a ciò che in tali eventi accade. La tradizione orientale testimonia e tramanda da molti secoli il valore di tali “risvegli”.

Queste prime considerazioni aprono spazi di confronto e dibattito che non crediamo possano restare deserti, perché riguardano la nostra esperienza cosciente – questa stessa in atto anche ora, mentre state leggendo queste righe – e quanto di significativo l’esser coscienti implica.

Riferimenti bibliografici

- F. Bertossa, 2001, Il telescopio inverso, «A.S.I.A. Antiche e moderne vie all’Illuminazione», 17, 1; «www.centrostudiasia.org», ambiti di ricerca: sez. filosofia

- F. Crick, 1994, The astonishing hipothesis, New York, Simon and Shustner; trad. it. La scienza e l’anima. Un’ipotesi sulla coscienza, Milano, Rizzoli, 1994

- A. Damasio, 1994, Descartes’ error, New York, Putnam; trad. it. L’errore di Cartesio. Emozione, Ragione e Cervello umano, Milano, Adelphi, 1995

- R. De Monticelli, 1998, La conoscenza personale. Introduzione alla fenomenologia, Milano, Angelo Guerini

- 2000, L’intenzionalità e la pietra filosofale (ovvero quello che ha veramente detto Husserl), «Rivista di estetica», 14 (2/2000), XL, pp. 3-1

- D. Dennet, 1991, Consciousness explained, Boston, Little Brow and Company; trad.it. Coscienza, che cosa è, Milano, Rizzoli, 1993

- N. Depraz, F.J. Varela, P. Vermersch, 2000, The gesture of awareness. An account of its structural dynamics in M. Velmans, a cura di, Investigating Phenomenal Consciousness, Amsterdam, Benjamin Publishers; e www.ccr.jusseu.fr/varela/human_consciousness/GestureAwareness.pdf

- J.C. Eccles, 1994, Come l’io controlla il suo cervello, Milano, Rizzoli

- G.M. Edelman, G. Tononi, 2000, A universe of consciousness, New York, Basic Books; trad. it. Un universo di coscienza. Come la materia diventa immaginazione, Torino, Einaudi, 2000

- R. Ferrari, 2001, Menti artificiali e meditazione: modelli logici della mente alla prova dell’esperienza, «www.rescogitans.it», sez. Neuroscienze e Scienze Cognitive

- W.J. Freeman, 1999, How brains make up their minds, London, Weindenfeld & Nicolson; trad. it. Come pensa il cervello, Torino, Einaudi, 2000

- M.J. Gazzaniga, 1998, Mind’s past, Berkeley and Los Angeles, University of California Press; trad. it. La mente inventata, Milano, Angelo Guerini, 2000

- D.E. Harding, 1961, On having no head, London, Routledge & Kegan; trad. it. La via senza testa. Lo zen e la riscoperta dell’ovvio, Roma, Ubaldini, 1987

- M. Hack, 2001, Il silenzio dello spazio, il lamento della terra, «Strutture ambientali», 122, p.134

- M. Heidegger, 1983, Zollikon Seminar 1959-1969, Frankfurt a. M., Klosterman, trad. it. Seminari di Zollikon, Napoli, Guida Editori, 1991

- P. Hut, 1998, Exploring Actuality through Experiment and Experience, atti del convegno Towards a Science of Consciousness, Tucson, «www.sns.ias.edu/~piet/publ/TucsonIII/tucsonIII.html»

- F. Jackson, 1982, Epiphenomenal Qualia, «Philosophical Quarterly», 32, pp. 127-136; rist. in W. Lycan, a cura di, Mind and Cognition. A Reader, Oxford, Basic Blackwell, 1990

- L. Lombardi Vallauri, 2001, Nera luce. Saggio su cattolicesimo e apofatismo, Firenze, Le Lettere

- T. Nagel, 1974, What is it like to be a bat?, «Philosophical Rewiew», 83, pp. 435-450; trad. it. Che cosa si prova ad essere un pipistrello? in D. Dennet e D. Hofstadter, a cura di, L’io della mente, Milano, Adelphi, 1985, pp. 379-391

- A. Newberg, E. d’Aquili, V. Rause, 2001, Why God won’t go away, New York, Ballantine Books

- Patanjali, 1962, Yogasutra. Sadhana Pada, a cura di C. Pensa, Torino, Boringhieri

- W. Penfeld, P. Perot, 1963, The brain’s record of auditory and visual experience – a final discussion, «Brain», 86, pp. 595-696

- J. Searle, 1980, Mind, Brain, Programs, «Behavioural and Brain Sciences», 3, pp. 417-457; trad. it. Menti, cervelli e Programmi, in D. Dennet e D. Hofstadter, a cura di, L’io della mente, Milano, Adelphi, 1985, pp. 341-360

- A. Scott, 1995, Stairway to the mind. The controversial new science of consciousness, New York, Spingler-Verlag; trad. it. Scale verso la mente, Torino, Boringhieri, 1998

- E. Rodriguez., N. Gorge, J.P. Lachaux, J. Martinerie, B. Renault, F.J. Varela, 1999, Perception’s Shadow: Long-Distance Syncronization in the Human Brain, «Nature», 397, pp. 340-343

- F.J. Varela, Neurophenomenology. A methodological remedy for the hard problem, «Journal of Consciousness Studies», Special Issue June 1996; trad. it. Neurofenomenologia. Una soluzione metodologica al problema difficile, «Pluriverso», 1997, 3, pp. 16-39

- F.J. Varela, Shear J., 1999, First person methodologies: What? Why? How?, «Journal of Consciousness Studies», VI, 2-3, pp. 1-14

- M. Velmans, 2000, Understanding consciousness, London and Philadelphia, Routledge

- E.P.Wigner, 1972, The place of consciousness in modern Physics, «Consciousness and Reality», pp.132-141; rist. in The collected Works of Eugene Paol Wigner, B VI, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 1995, pp. 261-267

- L. Wittgenstein, 1961, Tractatus logico-philosophicus, London, Routledge and Kegan Paul; trad. it. Tractatus logico-philosophicus, Torino, Einaudi, 1995

[1] Si ringraziano per le critiche e i suggerimenti Roberta De Monticelli dell’Università di Ginevra e Luigi Lombardi Vallauri dell’Università di Firenze.

[2] Ferrari 2001.

[3] Newberg et al. 2001.

[4] Penfield et al. 1963.

[5] Crick 1994, Rodriguez et al. 1999.

[6] Crick 1994: 4.

[7] Damasio 1994, Gazzaniga 1998.

[8] Jackson 1982.

[9] Nagel 1974.

[10] Searle 1980.

[11] Crick 1994.

[12] Damasio 1994.

[13] Gazzaniga 1998.

[14] Freeman 1999.

[15] Edelman 2000.

[16] Eccles 1994.

[17] Varela et al. 1999.

[18] Velans 2000: 181.

[19] S. Agostino, Confessioni, XI, 14.

[20] Dennet 1991.

[21] Wigner 1972: 132 (primo corsivo nostro, secondo corsivo dell’autore).

[22] De Monticelli 2000.

[23] Scott 1995.

[24] Eccles 1994.

[25] Varela 1996: 29.

[26] De Monticelli 1998: 39, 45.

[27] Hut 1998, Depraz et al. 1999, Varela et al. 1999.

[28] Varela 1996: 38-39.

[29] De Monticelli 1998: 133-140.

[30] Lombardi Vallauri 2001.

[31] Hack 2001.

[32] Wittgenstein 1961: 5.633, 5.6331 (corsivo dell’autore).

[33] Wittgenstein 1961: 5.632.

[34] Heidegger 1959: trad. it. p. 36.

[35] Harding 1961.

[36] Bertossa 2001.