Interdipendenza nelle isole oceaniche ed esperienza della finitezza 1

1. Isole insostenibili: perché facciamo scelte eco-ambientali rovinose?

Dobbiamo sviluppare la nostra capacità

di sentire le nostre emozioni e quelle degli altri

di percepire la bellezza del mondo,

e di pensare nel modo giusto.

L’attuale crisi ecologica e finanziaria è il “lato oscuro” della globalizzazione, di quel processo per il quale in pochi anni sul nostro pianeta si sono azzerate le distanze. Ci siamo improvvisamente ritrovati in uno spazio ristretto e abbiamo incontrato i nostri limiti: accumulo di calore, aumento di popolazione e migrazioni, risorse a termine. Sembra che la situazione ci stia in parte sfuggendo di mano, perché la tecnologia e le ricchezze finanziarie sono ormai libere da forza lavoro e prodotti: sono come superpredatori su un’isola ormai diventata troppo piccola, che scannerizzano il pianeta alla ricerca di occasioni per nutrirsi e moltiplicarsi. Ma dietro alla tecno-finanza c’è l’uomo con la sua metafisica: quella attualmente in auge cerca di isolare, analizzare e controllare “sostanze” pensate in modo indipendente l’una dall’altra: la materia, la vita, la mente, le risorse ambientali, i rapporti sociali ed economici. È un meccanicismo che ignora l’interdipendenza e la natura relazionale della realtà.

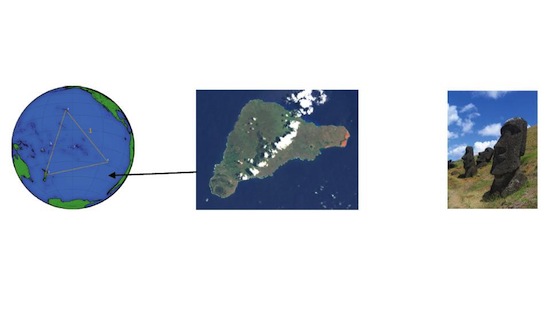

Con queste pagine vogliamo analizzare il ruolo dell’interdipendenza nelle vicende di isole oceaniche che si sono dimostrate ecologicamente insostenibili (Isola di Pasqua e Islanda) o sostenibili (Tikopia e arcipelago giapponese), e nella biologia di microrganismi (Dyctiostelium) e insetti sociali (Macrotermes, Amitermes). Di seguito vogliamo chiederci perché queste evidenze sperimentali non siano in grado di influenzare in modo efficace l’umanità. E proporremo che ci sia un punto di partenza concreto – che chiameremo l’esperienza della finitezza – capace di affrontare l’attuale crisi ecologica, non solo in modo teorico, ma anche pratico.

Il presente lavoro è radicato tanto nella scienza quanto nella pratica meditativa insegnata dal maestro Franco Bertossa, che permette l’apertura dei temi qui presentati all’esperienza diretta e non solo ad una trattazione accademica. A lui vanno tutti i miei più sentiti ringraziamenti per quanto ho ricevuto e ricevo, e per il suo continuo impegno per un dialogo tra scienza e filosofia che includa il sentire vissuto e il suo significato, esplorati nella pratica della meditazione.

Per iniziare, esploriamo insieme come siamo riusciti a distruggere alcune isole oceaniche del nostro pianeta.

1. Isole insostenibili: perché facciamo scelte eco-ambientali rovinose?

L’Isola di Pasqua è il lembo di terra più isolato del pianeta, lontana 4000 chilometri dal Cile e 2000 dalle grandi Isole della Polinesia. Il suo disastro ambientali è stato ormai ricostruito nel dettaglio dagli archeologi e dall’antropologo Jared Diamond. Quando nell’anno 1000 d.C. circa questa isola di 170 Kmq fu colonizzata con le piroghe da un gruppo di Polinesiani ,apparve come un paradiso terreste. In centinaia di migliaia di anni senza abitanti si era ricoperta di una fitta foresta, con palme che raggiungevano oltre i 2 metri di diametro – le più grandi del mondo – e 50 diverse specie di piante da fusto. Vi nidificavano oltre 30 specie di uccelli, ognuna specializzata per una distinta nicchia alimentare.

Quando nell’anno 1000 d.C. circa questa isola di 170 Kmq fu colonizzata con le piroghe da un gruppo di Polinesiani ,apparve come un paradiso terreste. In centinaia di migliaia di anni senza abitanti si era ricoperta di una fitta foresta, con palme che raggiungevano oltre i 2 metri di diametro – le più grandi del mondo – e 50 diverse specie di piante da fusto. Vi nidificavano oltre 30 specie di uccelli, ognuna specializzata per una distinta nicchia alimentare.

In 700 anni gli abitanti riuscirono a estinguere tutte queste specie: quando gli europei “scoprirono” l’isola, nel 1722, vi trovarono un deserto in erosione, abitato da pochi tristi e denutriti superstiti, dediti a mangiare principalmente ratti e carne umana. Trovarono anche le enormi statue Moai, oltre 300, tutte abbattute durante le guerre civili. Cosa era accaduto?

Dopo un periodo iniziale di espansone demografica, in cui l’isola raggiunse probabilmente i 30000 abitanti, si formarono 12 clan che convivevano in relativa pace ma i cui capi erano in forte competizione per mantenere potere e prestigio. Mancando terre da conquistare e commerci da fare, si dedicarono a modificare l’ambiente con enormi statue, ostentando dimensioni e collocazioni sempre più ardite. I Moai arrivarono a 200 tonnellate e fino a 20 metri di altezza, facendo crescere sempre più il bisogno di legname, funi e cibo per i costruttori di statue. Pian piano le risorse si esaurirono: finirono la foresta, la fertilità del suolo, gli uccelli selvatici. Poi finì anche la pesca, mancando il legno per costruire le grandi piroghe necessarie a cacciare delfini, tonni e tartarughe in alto mare (l’isola non ha barriera corallina e il pesce è scarso). Restarono da mangiare solo i ratti che infestavano l’isola. La carenza di cibo portò a guerre civili, al cannibalismo e al crollo demografico.

La domanda è: come hanno fatto a non accorgersi che stavano correndo verso il disastro?

Un’altra isola con una storia simile è stata l’Islanda. Ancor oggi è il paese europeo ambientalmente più danneggiato, con solo il 3% del territorio a foresta e un processo di continua erosione del suolo. Eppure, quando i Vichinghi norvegesi scoprirono questa grande isola disabitata – all’incirca quando i Polinesiani scoprirono Pasqua, poco prima dell’anno 1000 d.C. –, trovarono un’isola verdissima anche se fredda, con un’alta umidità e il 25-30% del territorio coperto da foreste di salici e betulle. A parte nell’altopiano centrale, una zona inospitale e affascinante ricca di vulcani e ghiacciai, il terreno era straordinariamente fertile ed essi iniziarono a disboscarlo per costruire case, scaldarle, creare pascoli per pecore e maiali portati dalla madrepatria. Ma dove gli alberi venivano tagliati e i pascoli brucati, nulla ricresceva. Privo della sua copertura vegetale, il suolo fertile – una fine polvere vulcanica – si disfece in pochi anni, e fu eroso da vento ed acqua, così violenti a queste latitudini.

Eppure, quando i Vichinghi norvegesi scoprirono questa grande isola disabitata – all’incirca quando i Polinesiani scoprirono Pasqua, poco prima dell’anno 1000 d.C. –, trovarono un’isola verdissima anche se fredda, con un’alta umidità e il 25-30% del territorio coperto da foreste di salici e betulle. A parte nell’altopiano centrale, una zona inospitale e affascinante ricca di vulcani e ghiacciai, il terreno era straordinariamente fertile ed essi iniziarono a disboscarlo per costruire case, scaldarle, creare pascoli per pecore e maiali portati dalla madrepatria. Ma dove gli alberi venivano tagliati e i pascoli brucati, nulla ricresceva. Privo della sua copertura vegetale, il suolo fertile – una fine polvere vulcanica – si disfece in pochi anni, e fu eroso da vento ed acqua, così violenti a queste latitudini.

Come queste isole, il nostro pianeta è lontanissimo da ogni altro luogo ipoteticamente abitabile.

Un’isola globale dall’equilibrio ecologico delicatissimo, costituito da un numero enorme di relazioni fisiche, chimiche, biologiche che dipendono le une dalle altre e che sono capaci di autoregolarsi. In questo senso viviamo in una totale eco-interdipendenza. Lo scienziato James Lovelock assimila l’attuale surriscaldamento del pianeta a una febbre: la “rete immunitaria” del pianeta (la capacità di oceani e foreste di assorbire gas serra) si è sbilanciata (per l’eccesso di CO2) e sta producendo un’infiammazione (il riscaldamento globale) per liberarsi dei “patogeni” (noi!)iii.

Siamo una specie capace di distruggere completamente il proprio ambiente. Ma perché facciamo scelte eco-ambientali rovinose?

Innanzitutto per alcuni deficit cognitivi. Ad esempio la cecità ai fenomeni lenti, come è accaduto nell’Isola di Pasqua, dove la progressiva distruzione delle risorse non fu percepita perché avvenne su moltissime generazioni – siamo esseri mesoscopici, ovvero per noi è reale solo ciò che ha dimensioni medie ed esperibili nel corso di una vita. Probabilmente per questo motivo il riscaldamento globale e lo scioglimento dei ghiacci sono oggi difficili da percepire.

Un altro esempio di deficit cognitivo è la scarsa capacità di cogliere le dipendenze reciproche: i coloni di queste isole oceaniche non furono in grado di vedere il rapporto tra suolo e copertura vegetale. Le foreste dell’Islanda gli ricordarono le terre di Scandinavia e Scozia, che però avevano un suolo formato da emersioni di argille marine e da disgregazioni di ghiacciai. In Islanda invece i vegetali erano nati su strati di ceneri vulcaniche, a ritmo di crescita molto lento a causa del freddo: le ceneri, in circa 10000 anni, erano state prima compattate e protette da batteri, muschi e erbacee, poi da arbusti e solo alla fine si erano coperte di foreste. Le piante mantenevano il suolo compatto e fertile, e una volta distrutte non si potevano riformare in poche stagioni.

Altri deficit sono legati a una razionalità di puro calcolo: ci percepiamo come individui isolati e in competizione per spazi ed energia, per cui ci affrettiamo “razionalmente” a sfruttare una risorsa prima che ci pensi un altro, per costruire le nostre “statue Moai”: auto, case, vestiti, vacanze. Ci riduciamo a cercare dosi di benessere come tossicodipendenti.

Infine facciamo scelte disastrose perché abbiamo una dannata paura di cambiare: l’innovazione, la ricerca, l’istruzione, il coinvolgimento sui temi ambientali contrastano con le nostre vecchie ma fortissime idee su società ed economia. Per cui si tende a ridurre la crisi ecologica a un “elemento in più” che non mette in discussione gli interessi acquisiti ma solo aggiunge una preoccupazione di carattere ambientale o umanitario.

Ma ignoranza, sete di potere, razionalità individualista e paura non sono fattori inevitabili: a volte, come specie, siamo riusciti a focalizzarci non sul potere e il profitto ma sull’intera rete di relazioni in gioco tra fattori ambientali, flussi di energia e abitanti come vedremo presto relativamente ad altre due isole oceaniche: Tikopia e il Giappone.

Leggi il capitolo “Ecologia e finitezza”/2: è possibile coniugare ecologia ed economia?

Leggi il capitolo “Ecologia e finitezza”/3: esiste davvero l’essenza di un fenomeno vivente?

Leggi il capitolo “Ecologia e finitezza”/4: perchè non crediamo ai dati sulla crisi ambienta?

Leggi il capitolo “Ecologia e finitezza”/6: come riusciamo a “distrarci” dal problema ambientale?

Leggi il capitolo “Ecologia e finitezza”/7: da dove ripartire per uscire dall’emergenza ambientale?