Una delle figure più complesse e discusse della musica italiana: Giovanni Lindo Ferretti.

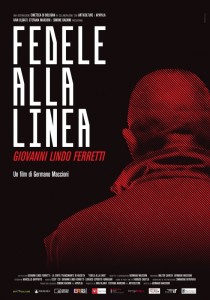

Non è recente la virata interiore e politica di Giovanni Lindo Ferretti, voce e parola dei CCCP, poi CSI e infine PGR: era il 2006 quando i suoi fan si divisero fra coloro che, pur nello sconcerto, continuavano ad amarlo e a supportarlo e chi invece proprio non gli perdonava il passaggio, apparentemente repentino, da una vita ispirata al punk e al marxismo convinto a un’adesione ‘senza se e senza ma’ a posizioni reazionarie, al sionismo, al cattolicesimo più radicale. Sono passati sette anni, ma gli animi non si sono placati. Almeno a giudicare dall’interesse che sta suscitando Fedele alla linea (eccone il trailer), documentario di Germano Maccioni che ha per protagonista proprio Ferretti: un successo di pubblico così marcato che a Bologna, lo scorso 10 maggio, molti hanno assistito alla prima seduti a terra, mentre a Milano e Torino le date delle proiezioni sono in breve tempo raddoppiate e a Roma se ne sono aggiunte una dozzina a quelle già in programma. Eppure, per tutti coloro che in questo film cercassero un modo per farsi una ragione delle affermazioni più discusse e discutibili di Ferretti, la pellicola si rivela essere una sorta di piacevole trappola: non perché non soddisfi, in qualche modo, tale aspettativa, ma perché offre qualcosa di ben più consistente di una biografia parziale o di qualche motivazione posticcia.

Come nella migliore tradizione epica (tradizione a cui, insieme alla Corte Transumante di Nasseta, Ferretti sta aggiungendo il proprio tassello), è il nòstos l’oggetto della narrazione. Dalla roccia scavata dei monti, calcata da orme sempre diverse, il racconto si dipana fra il cemento uguale delle città e la rada steppa mongolica, prima di tornare all’erba e alla paglia delle stalle d’Appennino. Il lungo ritorno a casa, epico come tutti i ritorni, di un uomo e della civiltà a cui appartiene (il primo è forse giunto a destinazione, la seconda ancora vaga); il tormentato cercarsi di una coscienza attraverso il proprio perdersi fra ideologia e impegno, fra ateismo e riverberi mistici di religioni lontane, fino all’irrimediabile imporsi di un drammatico, compiuto ‘non so’. Il film di Maccioni esplora l’Esistenza attraverso una vita, quella di Ferretti, in cui il filo conduttore è proprio, nell’alternarsi e compenetrarsi di rumore e silenzio, di slancio vitale e improvvisi squarci sulla morte, il caparbio tentativo di indagare le cose ultime, perseguendo solo ciò che, di momento in momento, appare autentico.

Se in questa ricerca, più o meno consapevole, il vago profumo di autenticità è l’unica guida, allora ogni vicenda umana risulta, se non condivisibile nelle sue derive, assolutamente coerente nel suo incerto procedere. Perché guardando Fedele alla linea ci si ritrova ad assistere a una storia che man mano si ‘riconosce’ come propria. Una storia che nasce dal patire il non senso di dover vivere, ammalarsi e morire, mentre si finge che sia sufficiente una debole illusione di benessere e di contenuta libertà individuale per dimenticare la stridente perplessità per l’esistere. Le immagini del film non mitigano tale sconcerto, ma lo guidano convertendolo in meraviglia, bellezza, domanda; marcano l’uguaglianza fra corpo animale, umano, vegetale: da zoccoli, scarpe, pietre la telecamera sale verso occhi, sguardi, cieli… In questa visione perennemente oscillante fra stupore e sconcerto, una macchina per la risonanza magnetica non può che essere l’ingresso roteante dell’astronave di 2001: Odissea nello spazio – analogia in parte valida, del resto, per l’intento stesso del documentario, indagine quasi kubrickiana dal balbettio dell’infanzia (là della specie umana, qui di un uomo) fino al maturo ma non risolto dirsi della stessa, oscura verità.

Se in questa ricerca, più o meno consapevole, il vago profumo di autenticità è l’unica guida, allora ogni vicenda umana risulta, se non condivisibile nelle sue derive, assolutamente coerente nel suo incerto procedere. Perché guardando Fedele alla linea ci si ritrova ad assistere a una storia che man mano si ‘riconosce’ come propria. Una storia che nasce dal patire il non senso di dover vivere, ammalarsi e morire, mentre si finge che sia sufficiente una debole illusione di benessere e di contenuta libertà individuale per dimenticare la stridente perplessità per l’esistere. Le immagini del film non mitigano tale sconcerto, ma lo guidano convertendolo in meraviglia, bellezza, domanda; marcano l’uguaglianza fra corpo animale, umano, vegetale: da zoccoli, scarpe, pietre la telecamera sale verso occhi, sguardi, cieli… In questa visione perennemente oscillante fra stupore e sconcerto, una macchina per la risonanza magnetica non può che essere l’ingresso roteante dell’astronave di 2001: Odissea nello spazio – analogia in parte valida, del resto, per l’intento stesso del documentario, indagine quasi kubrickiana dal balbettio dell’infanzia (là della specie umana, qui di un uomo) fino al maturo ma non risolto dirsi della stessa, oscura verità.

Al senso del mistero, che gli parla da sempre, Ferretti soltanto accenna con pudore, lasciando che il regista ne rappresenti con delicatezza la voce più dolce: il canto di un uccellino nell’ombra di sasso di una chiesetta montana. La rispettosa amorevolezza con cui il sacro viene qui reso è però sorella del gelo scardinante della malattia, che per quattro volte ha portato il protagonista-narratore a un passo dalla morte; alla percezione della finitudine e al rapporto con essa è dedicata la parte forse più intensa del documentario, in cui Ferretti descrive l’inevitabilità, nella quotidianità rurale, di una naturale convivenza con la morte, con la sua fisicità, con il vuoto che lascia: “Cose naturali”, le definisce il cantante (ed è indicativo che proprio questo sia il titolo del primo, interessante cortometraggio di Maccioni, in cui un grande Roberto Herlitzka provava ad instaurare una relazione autenticamente epicurea con la propria, ineluttabile fine). Particolarmente importante per la biografia di Ferretti, e per la riflessione alla quale può invitare, è il lucido riconoscimento di un significato più profondo, emerso nell’animo dell’artista ogni volta che la minaccia del nulla è comparsa, improvvisa e senza appello: la subitanea consapevolezza della propria finitudine e, di conseguenza, lo spalancamento su uno stile di vita che di questa finitudine si nutrisse, senza tradirla; la domanda sul proprio destino, sul proprio inafferrabile Io e ciò che eventualmente ne restasse; l’esplosione della meraviglia per l’esistenza del Tutto; la contemplazione timorosa di un Mistero che, in quanto tale, “non è la soluzione dei miei problemi”… Difficile parlare della malattia come occasione per avvicinarsi davvero a se stessi, come tappa preziosa del vagare (altrimenti quasi cieco) verso il proprio esserci; eppure, con discrezione e chiarezza, parole e immagini indicano proprio il punto in cui il gorgo dell’esistenza pare essere vertiginosamente risucchiato: un onnipervasivo, freddo, benedetto ‘non capisco niente’.

Intanto, mentre con sapienza e pazienza gli uomini lavorano il metallo, fieramente sfilano nei cortei di protesta, si dimenano seminudi nei locali occupati di una Berlino eternamente in macerie, puntano i loro fucili o passano, stagione dopo stagione, i valichi con le loro greggi… le nubi rotolano sui pendii dell’Appennino, fondale marino orfano d’acqua, e alla luna incerta di aprile si alterna, da sempre, un “soffice crepitio sulla terra”. Nulla è mai mutato: gli alpeggi, i sentieri che li attraversano e che hanno cambiato mille nomi, il sempre nuovo nato “occhio inconsapevole di un cucciolo animale / archivio vivente della Terra”. Per quanto il mondo umano sembri cambiare, in realtà, come accade a Dante fra i libri ordinatamente disposti nella casa di Cerreto, è lo sguardo del narratore a rivelare, nel proprio graduale “avvalorarsi”, l’Uomo per quello che esso è da sempre: dallo sprofondare nella vita con la musica al collo del giovane Giovanni Lindo, che guarda e mostra il pubblico dei CCCP come moltitudine informe di corpi scomposti e facce alterate, si passa alle persone che assistono agli ultimi concerti di Ferretti, ciascuno definito nei propri piedi quasi immobili e negli occhi in ascolto: questo solo nel momento in cui la musica diventa ultimo, flebile appello alla vita, ghiaccio sottile sopra il baratro su cui Ferretti corre come il contadino mongolo di Tempeste sull’Asia. Il divenire è questione, insomma, non di sostanza, ma di forma, di lucidità del punto di vista. Sul palco, del resto, non cambia nemmeno l’artista: le canzoni sono le stesse, da Mi ami a Cupe vampe, e lui, da iguana come da monaco cavaliere, mentre canta è il semplice “tramite fra due entità”, come lui stesso afferma, e non certo un megafono.

Intanto, mentre con sapienza e pazienza gli uomini lavorano il metallo, fieramente sfilano nei cortei di protesta, si dimenano seminudi nei locali occupati di una Berlino eternamente in macerie, puntano i loro fucili o passano, stagione dopo stagione, i valichi con le loro greggi… le nubi rotolano sui pendii dell’Appennino, fondale marino orfano d’acqua, e alla luna incerta di aprile si alterna, da sempre, un “soffice crepitio sulla terra”. Nulla è mai mutato: gli alpeggi, i sentieri che li attraversano e che hanno cambiato mille nomi, il sempre nuovo nato “occhio inconsapevole di un cucciolo animale / archivio vivente della Terra”. Per quanto il mondo umano sembri cambiare, in realtà, come accade a Dante fra i libri ordinatamente disposti nella casa di Cerreto, è lo sguardo del narratore a rivelare, nel proprio graduale “avvalorarsi”, l’Uomo per quello che esso è da sempre: dallo sprofondare nella vita con la musica al collo del giovane Giovanni Lindo, che guarda e mostra il pubblico dei CCCP come moltitudine informe di corpi scomposti e facce alterate, si passa alle persone che assistono agli ultimi concerti di Ferretti, ciascuno definito nei propri piedi quasi immobili e negli occhi in ascolto: questo solo nel momento in cui la musica diventa ultimo, flebile appello alla vita, ghiaccio sottile sopra il baratro su cui Ferretti corre come il contadino mongolo di Tempeste sull’Asia. Il divenire è questione, insomma, non di sostanza, ma di forma, di lucidità del punto di vista. Sul palco, del resto, non cambia nemmeno l’artista: le canzoni sono le stesse, da Mi ami a Cupe vampe, e lui, da iguana come da monaco cavaliere, mentre canta è il semplice “tramite fra due entità”, come lui stesso afferma, e non certo un megafono.

L’uomo, profondamente, è dunque lo stesso, e così il suo canto, il suo narrare: un uomo coerente sempre solo nel proprio cercarsi – talvolta disordinato, talvolta abbandonato. Identici sono monti e animali, nel loro muto affermare che sì, tu sei e fai parte del Mistero, e che no, alla tua domanda, urlata o pregata, non c’è risposta. Uguale, in una parola (anzi, in un’immagine), è il tremito di un puledro appena nato a quello per il tuo, mio, fondamentale ‘non so’.